來源:網絡資源 2023-10-30 14:40:07

生物和生物圈

復習練習--解析版

一、選擇題

1、下列物體中屬于生物的是( )

A.機器人 B.鐘乳石 C.生石花 D.恐龍蛋化石

【答案】C

【解析】

生物具有以下特征:1、生物的生活需要營養.2、生物能夠進行呼吸.3、生物能排出體內產生的廢物.4、生物能夠對外界刺激作出反應.5、生物能夠生長和繁殖6、生物具有遺傳和變異的特性.7、除病毒外,生物都是由細胞構成的。機器人、鐘乳石、恐龍化石沒有這些生命現象,因此不是生物;生石花具有生命現象屬于生物.

2、“知否,知否?應是綠肥紅瘦!”在這個美好的季節里,下列屬于生命現象的是 ( )

A.流水潺潺 B.春雨綿綿 C.陽光燦爛 D.綠草如茵

【答案】D

【解析】

流水、春雨、陽光都是非生物因素,不需要營養,也不能呼吸,不能排泄廢物,不能對外界刺激作出反應,都沒有生命。綠草是綠色植物,具備生物的基本特征,還可以通過光合作用制造有機物,是生物,具有生命現象。D正確。

3、《秋思》名句:“枯藤老樹昏鴉,小橋流水人家,古道西風瘦馬…”,句中“樹、鴉、馬”三種生物共有的特征是( )

A.都能進行生長和繁殖 B.都有反射現象

C.都需要從外界獲取有機物 D.都能遺傳,不會發生變異

【答案】A

【解析】

生物的特征有:1、生物的生活需要營養.2、生物能夠進行呼吸.3、生物能排出體內產生的廢物.4、生物能夠對外界刺激作出反應.5、生物能夠生長和繁殖.6、生物具有遺傳和變異的特性.7、除病毒外,生物都是由細胞構成的。生物能夠生長和繁殖,屬于生物的共同特征,A正確;樹通過光合作用,能制造有機物;樹對外界刺激做出的反應,叫做應激性;鴉、馬有反射現象,B錯誤;鴉、馬需要從外界獲取有機物,C錯誤;遺傳和變異是自然界中普遍存在的現象,“樹、鴉、馬”都能遺傳,也會發生變異,D錯誤

4、下列有關生物(現象)的實例及特征的描述,對應正確的是 ( )

A.爭渡,爭渡,驚起一灘鷗鷺——生物都有繁殖現象

B.蜻蜓點水——生物能對外界刺激作出反應

C.莊稼一枝花,全靠肥當家——生物的生活需要營養

D.新冠病毒——生物都是由細胞構成的

【答案】C

【解析】

“驚起一灘鷗鷺”——生物能對外界刺激作出反應,A錯誤;蜻蜓點水(在產卵)——生物能生長和繁殖,B錯誤;新冠病毒(沒有細胞結構)——除病毒外,生物都由細胞構成,D錯誤。

5、谷雨是春季最后一個節氣。諺語“谷雨前后,種瓜點豆”,意思是說谷雨前后適于播種。這體現了哪些非生物因素對生物的影響 ( )

A.陽光、溫度 B.土壤、水分 C.水分、溫度 D.空氣、陽光

【答案】C

【解析】

谷雨是二十四節氣之一,此時天氣迅速變暖,降水增加,利于谷類農作物生長,所以農諺說“谷雨前后,種瓜點豆”。可見,谷雨節氣前后適合播種的原因是此時可為農作物提供適宜的溫度和充足的水分。

6、蝴蝶多在白天活動,蝙蝠多在夜晚活動,造成這種生活習性差異的非生物因素主要是 ( )

A.空氣 B.水分 C.陽光 D.溫度

【答案】C

【解析】

環境中影響生物生活的各種因素叫環境因素。分為非生物因素和生物因素。非生物因素包括:光、溫度、水、空氣、土壤等。蝴蝶多在白天活動,蝙蝠多在夜晚活動,這是受光照(陽光)影響形成的晝夜節律。C正確。

7、下列說法錯誤的是( )

A.高山植物分布決定的主數生態因素是溫度

B.“螳螂排蟬,黃雀在后”描述的是捕食關系

C.草盛豆苗稀”描述的是競爭關系

D.“蛔蟲生活在人的小腸內”描述的是合作關系

【答案】D

【解析】

蛔蟲寄生在人的小腸中,因此與人的關系是寄生。

8、下列生物與環境的關系實例中,哪一項描述與其他三項不同 ( )

A.仙人掌葉特化為刺 B.駱駝刺有非常發達的根系

C.蚯蚓改良土壤 D.竹節蟲與竹的枝葉相似

【答案】C

【解析】

仙人掌葉特化為刺、駱駝刺有非常發達的根系、竹節蟲與竹的枝葉相似都是生物適應環境的表現,而蚯蚓改良土壤是生物影響環境的表現,故C符合題意

9、下列敘述中,屬于生物因素對生物的影響的是 ( )

A.春來江水綠如藍 B.草盛豆苗稀

C.大樹底下好乘涼 D.雨露滋潤禾苗壯

【答案】B

【解析】

“草盛豆苗稀”意思是田地中草長得旺盛了,就會影響豆苗的生長,反映了草和豆苗之間的競爭關系,B符合題意;“春來江水綠如藍”體現了溫度對生物的影響,A不符合題意;“大樹底下好乘涼”反映的是生物對環境的影響,C不符合題意;“雨露滋潤禾苗壯”反映的是環境影響生物,D不符合題意。

10、能依次體現溫度、水分、光、生物等因素對生物生活的影響順序是:①荒漠中仙人掌葉片退化為刺;②草盡狐兔愁;③春江水暖鴨先知;④蟑螂喜歡在夜間活動 ( )

A.①③②④ B.①③④② C.③①②④ D.③①④②

【答案】D

【解析】

仙人掌的葉片退化為刺,減少水分蒸發,體現了水分對生物生活的影響;草盡狐兔愁,這是因為兔以草為食,狐以兔為食,體現生物因素對生物生活的影響;春江水暖鴨先知,體現了溫度對生物生活的影響;蟑螂喜歡在夜間(無光的環境中)活動體現光對生物生活的影響。故選D。

11、下列食物鏈中,正確的是( )

A. 狼→羊→綠色植物→分解者

B. 綠色植物→食草昆蟲→食蟲鳥→鷹

C. 綠色植物→食蟲鳥→食草昆蟲→鷹

D. 分解者→狼→羊→綠色植物

【答案】B

【解析】

食物鏈反映的是生產者和消費者之間吃與被吃的關系,不包括分解者和非生物部分,起始環節是生產者,A、D錯誤;食物鏈中的箭頭表示物質和能量的流動方向,由被捕食者指向捕食者,C錯誤。

12、下列選項中,可以看作是一個生態系統的是( )

A.一片森林中的所有樹木

B.一片草地上的陽光、土壤和空氣等無機環境

C.一塊農田中所有的生物和它們的生活環境

D.一個池塘中的所有動物、植物和微生物

【答案】C

【解析】

A、一片森林中的所有樹木,只包括了生物部分的部分植物,沒有其它生物,也沒有環境部分,不能構成一個完整的生態系統,不符合題意;B、一片草地上的陽光、土壤和空氣等無機環境,只包括了生態系統中的非生物部分,沒有生物,不能構成一個完整的生態系統,不符合題意;C、一塊農田中所有的生物和它們的生活環境,既包括了環境,又包括了此環境中的所有生物,符合生態系統的概念,符合題意;D、一個池塘中的所有動物、植物和微生物,只包括了生物部分,沒有非生物部分,不能構成一個完整的生態系統,不符合題意。

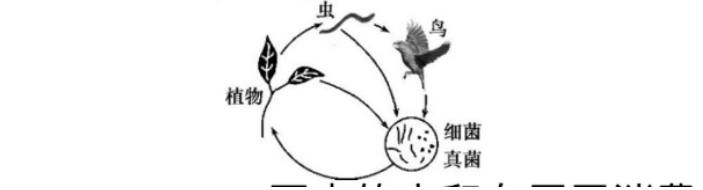

13、如圖為某生態系統中部分生物成分之間的關系,下列有關該生態系統的說法錯誤的是( )

A.圖中的蟲和鳥屬于消費者

B.植物的枯枝落葉能被細菌和真菌分解

C.若消滅所有的蟲,則更有利于原有生態平衡的維持

D.作為生態系統,圖中尚缺少陽光等非生物成分

【答案】C

【解析】

若消滅所有的蟲,則可能會破壞生態平衡。

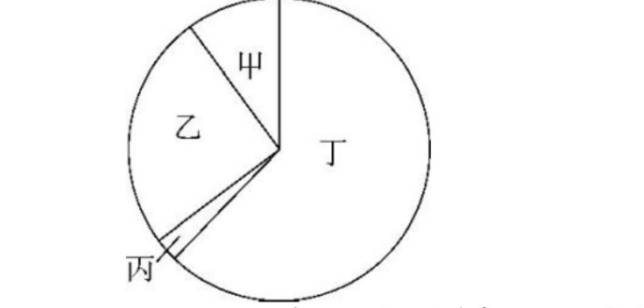

14、某生態系統中甲、乙、丙、丁四種生物的數量關系如圖所示,假設這四種生物構成一條食物鏈,則下列說法錯誤的是 ( )

A.一般來說,丁能夠進行光合作用

B.甲、乙、丙都是消費者

C.該食物鏈可表示為丁→乙→甲→丙

D.若甲的數量增加,則丁的數量將減少

【答案】D

【解析】

生態系統中的生物的數量關系是:生產者的數量最多,營養級別越高的生物其數量越少。據圖分析,丁是生產者,甲、乙、丙是消費者,該食物鏈可表示為丁→乙→甲→丙,A、B、C正確。若甲的數量增加,因為甲以乙為食,則乙的數量減少,定的數量將增加,D錯誤。故選D。

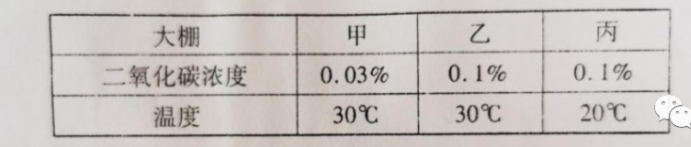

15、為了探究影響大棚作物產量的因素,某校生物科技小組在三個大棚內,按下表要求進行了種植實驗(其他條件均相同)對該種植實驗分析錯誤的是( )

A.甲、乙構成一組對照實驗,變量是二氧化碳濃度

B.乙、丙構成一組對照實,變量是溫度

C.甲、丙構成一組對照實驗,變量是溫度和二氧化碳濃度

D.可以構成兩組對照實驗,變量分別是溫度和二氧化碳濃度。

【答案】C

【解析】

該實驗設計共形成兩組對照試驗,甲和乙作對照,變量是二氧化碳濃度;乙和丙作對照,變量是溫度。甲和丙不能形成對照實驗,因為有兩個變量。

二、填空題

16、如圖表示某生態系統中生物之間的食物關系。據圖回答:

(1)從生態系統的成分看,水稻屬于 ,青蛙屬于 。圖中還缺少生態系統中的生物成分是 。

(2)圖中共有 條食物鏈,它們相互交錯形成食物網。請寫出圖中最短的一條食物鏈: 。

(3) 該食物網中,鳥和蝗蟲之間屬于 關系。

(4) 該食物網中數量最多的生物是 ,影響其生存的非生物因素是 。(舉出兩個因素)

(5) 如果蝗蟲的數量大量增加,短時間內鳥和青蛙的數量將隨之

。(填“增加”、“減少”或“不變”)

(6) 假如在生態系統中施用了不易分解的農藥,該食物網中農藥含量最高的生物類群是 。

(7)生態系統受到一定程度干擾時,各種生物的數量及比例仍能維持相對穩定的狀態,說明生態系統具有一定的 能力。

【答案】 (1)生產者 消費者 分解者 (2)5 水稻→鼠→貓頭鷹 (3)捕食和競爭 (4)水稻 陽光、空氣、水 (5)增加 (6)貓頭鷹 (7)自動調節

【解析】

(1)一個完整的生態系統包括生物部分和非生物部分,非生物部分包括陽光、空氣、水、溫度等,生物部分包括生產者(植物)、消費者(動物)和分解者(細菌、真菌)。

(2)食物鏈的正確寫法:生產者→初級消費者→次級消費者……注意起始環節是生產者,圖中草是生產者,圖中的食物鏈:水稻→鼠→貓頭鷹、水稻→鼠→蛇→貓頭鷹、水稻→鳥→蛇→貓頭鷹、水稻→蝗蟲→鳥→蛇→貓頭鷹、水稻→蝗蟲→青蛙→蛇→貓頭鷹,即該食物網中共有5條食物鏈,其中最短的一條食物鏈:水稻→鼠→貓頭鷹。

(3)鳥和蝗蟲之間既有捕食關系也有競爭關系。

(4)生態系統中生產者的數量最多,營養級別越高的生物其數量越少。因此數量最多的是水稻。在生物學上,把空氣、光照、水分、鼠、兔等影響水稻生活和分布的因素統稱為生態因素。而陽光、空氣、水等成為影響水稻生活和分布的非生物因素。

(5)若蝗蟲數量增加,鳥和青蛙以蝗蟲為食,數量隨之增加。

(6)有毒物質沿著食物鏈逐級積累,營養級越高,有毒物質積累越多。圖中營養級最高的是貓頭鷹,若此生態系統中含有農藥,在這個食物網中體內該有毒物質積累最多的生物是貓頭鷹。

(7)生態系統可以通過自動調節能力,維持相對穩定的狀態,但這種能力是有一定限度的,超過了這個限度,生態系統的平衡就會被破壞。

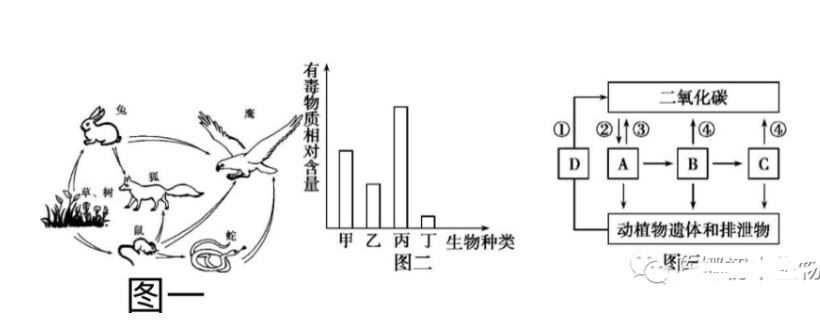

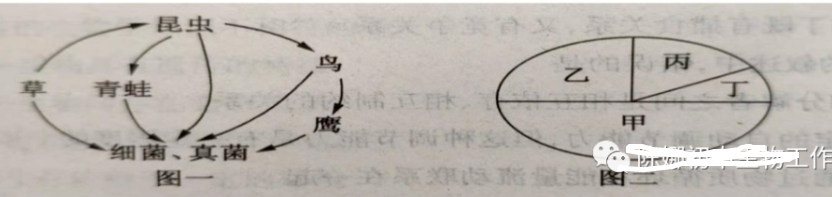

17、圖一表示某森林生態系統中的食物鏈和食物網,圖二表示圖一中某條食物鏈各生物體內有毒物質的相對含量,圖三表示生態系統中的碳循環和能量流動。請據圖回答:

(1)在生物學上,把空氣、光照、水分、鼠、兔等影響草生活和分布的因素統稱為 。

(2)若圖一要表示一個完整的生態系統,還需要補充的組成成分是 。該生態系統中,當鼠和兔的數量增多時,植被會遭到破壞,而食肉動物數量的增加又使鼠和兔的數量減少,森林植被得以恢復,由此可以看出生態系統具有 能力。

(3)圖二中的甲對應圖一中的生物是 ,此生物與鷹的關系是 。

(4)圖三中的A在生態系統中表示的組成成分是 ,它通過生理過程 (填序號),不斷消耗大氣中的二氧化碳,又將氧氣排放到大氣中,有效地維持了生物圈中的 。

(5)化石燃料的大量開發和使用,二氧化碳等氣體的排放量不斷增加,導致溫室效應增強,破壞了生態系統的穩定性。作為生物圈中的一員,你打算怎么做? 。

【答案】(1)生態因素

(2)分解者和非生物部分 一定的自動調節

(3)蛇 捕食和競爭

(4)生產者 ② 碳—氧平衡

(5)提倡低碳生活,如使用節能技術和節能產品;盡量減少生活能量消耗(如節約水電、出行時不坐私家車改乘公交車、步行、騎自行車等);植樹造林等(言之有理即可)

【解析】

(1)在生物學上,把空氣、光照、水分、鼠、兔等影響草生活和分布的因素統稱為生態因素。

(2)生態系統由生物部分和非生物部分組成,生物部分包括生產者、消費者和分解者;而該食物網中只包含生產者和消費者兩種成分,因此要表示一個完整的生態系統,還應包括分解者和非生物部分。該生態系統中,當鼠和兔的數量增多時,植被會減少(因為鼠和兔都以植物為食物),但肉食動物(鼠和兔的天敵)數量的增加又使鼠和兔的數量減少,森林植被得以恢復。生態系統可以通過這種自動調節能力,維持相對穩定的狀態,但這種能力是有一定限度的,超過了這個限度,生態系統的平衡就會被破壞。

(3)在生態系統中,消費者與生產者之間的關系,主要是吃與被吃的關系,這樣就形成了食物鏈;一個生態系統中往往有很多條食物鏈,這些食物鏈相互關聯,就形成了食物網。該食物網中共有5條食物鏈,分別是草→兔→鷹;草→兔→狐;草→鼠→狐;草→鼠→鷹;草→鼠→蛇→鷹。生態系統中的有毒物質會沿食物鏈不斷積累,因此營養級別最高的生物,其體內積累的有毒物質會最多;在該生態系統中鷹所處的營養級別最高,其體內積累的有毒物質含量會最高;圖二表示該生態系統有毒物質相對含量,則四種生物構成的食物鏈是丁→乙→甲→丙,圖二中的甲對應圖一中的生物是蛇。鷹吃蛇,二者屬于捕食關系,鷹和蛇都吃鼠,二者屬于競爭關系,因此蛇與鷹存在的關系有捕食和競爭。

(4)由分析可知:圖三中的A在生態系統中表示的組成成分是生產者,它通過生理過程②光合作用不斷消耗大氣中的二氧化碳,又將氧氣排放到大氣中,維持大氣中氧氣和二氧化碳的相對平衡,簡稱碳—氧平衡。

(5)“低碳生活”就是指生活中要盡力減少能源的消耗,從而減少碳排放,特別是減少二氧化碳的排放量,主要是從節電、節氣和回收三個環節來改變生活細節。如提倡使用節能技術和節能產品;節約水電;出行時不坐私家車,改乘公交車、步行、騎自行車等;植樹造林等,都可以大大減少二氧化碳等氣體的排放,有利于減輕溫室效應。

18、某草原生態系統各成分之間關系如圖一,其中各種生物之間的數量關系如圖二請回答下列問題:

(1)在生態系統中,不同生物之間由于吃與被吃的關系而形成的鏈狀結構叫食物鏈,圖一中有__________條食物鏈。

(2)生態系統的組成成分中除了圖一所示部分外,還應包括______部分。

(3)根據生態系統中能量流動的特點判斷,圖二中的丙對應圖一中的生物是__________。

(4)圖一中,數量最多的生物是_________,獲得能量最少的生物是_________

(5)此生態系統的能量流動是從_________開始的。

(6)圖一中能量損失最多的食物鏈是___________________________。

(7)與森林生態系統相比,草原生態系統的自動調節能力相對比較____________,原因___________________________。

(8)如果該環境中昆蟲的數量大量減少,在一段時間內草的數量將會______。

【答案】(1)2

(2)非生物

(3)鳥

(4)草 鷹

(5)太陽能

(6)草→昆蟲→鳥→鷹

(7)弱 草原生態系統生物種類和數量少

(8)先增多后減少

【解析】

(1)由于食物鏈表示的是生物之間吃與被吃的關系而形成的鏈狀結構,即食物鏈中僅包含生產者和消費者,而沒有分解者和非生物部分。因此,圖一中包含的食物鏈有2條,分別為:草→昆蟲→青蛙;草→昆蟲→鳥→鷹。

(2)生態系統由生物部分和非生物部分組成,生物部分包括生產者、消費者和分解者;而該圖中只包含生產者、消費者和分解者三種成分,因此要表示一個完整的生態系統,還應包括非生物部分。

(3)圖一中共有2條食物鏈,分別是草→昆蟲→青蛙;草→昆蟲→鳥→鷹。生態系統中的生物的數量關系是:生產者的數量最多,營養級別越高的生物其數量越少。圖二表示該生態系統生物的數量關系,則四種生物構成的食物鏈是甲→乙→丙→丁,圖二中的丙對應圖一中的生物是鳥。

(4)生態系統中的生物的數量關系是:生產者的數量最多,營養級別越高的生物其數量越少。因此,草的數量最多。生態系統中的能量會沿食物鏈逐級減少,因此營養級別最高的生物,其體內能量越少;在該生態系統中鷹所處的營養級別最高,其獲取能量最少。;

(5)生態系統中所流動的能量,來自于生產者通過光合作用固定的太陽能。

(6)生態系統中的能量會沿食物鏈逐級減少,因此營養級別最高的生物,其體內能量越少;在該生態系統中鷹所處的營養級別最高,其獲取能量最少。食物鏈中生物種類越多,能量流失的也越多。

(7)昆蟲以草為食,昆蟲數量減少,草的數量短時間內會增多;而草的數量變化會引起昆蟲的數量變化,昆蟲會隨之增多,使用大量的草,草的數量又會減少。因此,草數量一段時間的變化是:先增多后減少

編輯推薦:

歡迎使用手機、平板等移動設備訪問中考網,2025中考一路陪伴同行!>>點擊查看