來源:網絡資源 2023-03-21 19:03:35

初中物理透鏡成像及其應用問題解題策略

教師指導學生能學好透鏡成像及其應用問題,教師除深入學習物理課程標準、學習各個版本教材外,善于總結知識,歸納提煉方法是十分重要的。解決初中透鏡成像及其應用問題,

我認為帶領學生學好下列問題時至關重要的。

一、讓學生把握中考命題知識點要求,做到心中有數

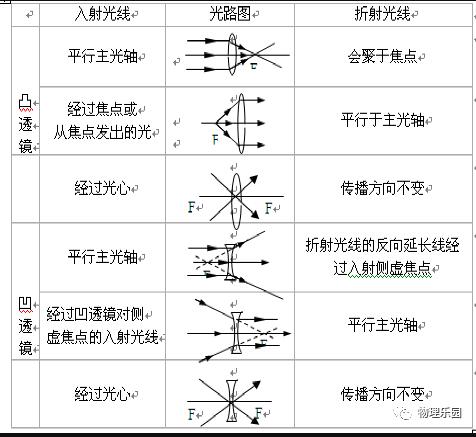

1.知道透鏡的焦點、焦距和主光軸;知道凸透鏡的會聚作用和凹透鏡的發散作用,并能正確畫出光路圖。

2.通過實驗知道凸透鏡的成像規律,并能運用解決問題。

3.知道照相機、投影儀、放大鏡、顯微鏡、望遠鏡的工作原理。

4.知道近視眼和遠視眼形成的原因和矯正方法。

二、對重點難點問題解讀好是基礎

1.凸透鏡和凹透鏡的判別方法:

(1)摸一摸:中間厚邊緣薄的是凸透鏡,中間薄邊緣厚的是凹透鏡。

(2)看一看:對光線有會聚作用的是凸透鏡,對光線有發散作用的是凹透鏡。

(3)用一用:能起放大作用的是凸透鏡,否則是凹透鏡。

(4)驗一驗:能成像在光屏上的是凸透鏡(即成實像),無論怎樣都不能成像在光屏上的是凹透鏡。

【例題1】如圖所示,對光有發散作用的透鏡是( )

A.B.

C.D.

答案:B.

解析:中間比邊緣厚的透鏡為凸透鏡,對光線有會聚作用;中間比邊緣薄的透鏡為凹透鏡,對光線有發散作用.凹透鏡是指中間比邊緣薄的透鏡,凹透鏡對光線有發散作用,所以凹透鏡又叫發散透鏡,符合這個特點的透鏡是B.

2.特殊光線對作光路圖的重要性:

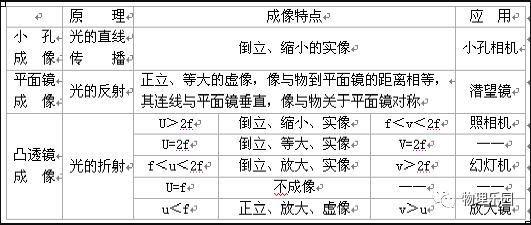

3.三種成像的比較:

4.近視眼和遠視眼的特點、成因及矯正

對于近視眼,眼睛只能看清近處的物體,看不清遠處的物體。其形成原因是:晶狀體太厚,折光能力太強,或者眼球在前后方向上太長,使來自遠處某點的光會聚在視網膜前,到達視網膜時已經不是一點,而是一個模糊的光斑。需配戴凹透鏡進行矯正。

對于遠視眼,眼睛只能看清遠處的物體,看不清近處的物體。形成的原因是:晶狀體太薄,折光能力太弱,或者眼球在前后方向上太短,使來自近處一點的光還沒有會聚成一點就到達視網膜了,視網膜上形成一個模糊的光斑。需配戴凸透鏡進行矯正。

5.對凸透鏡成像規律的深刻理解:

(1)焦點是成虛像和實像的分界點。物體在焦點以外時,在另一側光屏上一定成實像;物體在焦點以內時,一定在同側成虛像。

(2)2f是成放大或縮小實像的分界點。U=2f時,所成實像與物體等大;u>2f時,所成實像是縮小的;f

(3)凸透鏡成像時,物距u越小,像越大,像距v也越大;物距u越大,像越小,像距v也越小。

(4)根據u和v的關系,也能判斷出像的性質。當u>v時,像比物小;當u=v時,像和物大小相等;當u

(5)凸透鏡所成實像都是倒立的,所成虛像都是正立的。

(6)可以這樣記憶理解:實像倒,位異側;虛像正,位同側;一倍焦距分虛實,二倍焦距分大小;物體移向凸透鏡,實像變遠且變大,虛像變近且變小。

三、用典型例題的示范作用提升學生解題水平是關鍵

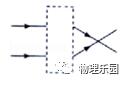

【例題2】如圖所示光線經過一個光學元件后傳播方向發生了改變,則虛線框內的光學元件是( )

A.凹透鏡B.凸透鏡

C.平面鏡D.潛望鏡

答案:B.

解析:本題考查學生運用所學知識分析解決實際問題的能力.完成透鏡的光路圖和選擇合適的透鏡是關于透鏡作圖的常見題型,要求學生熟練掌握凸透鏡和凹透鏡的光學特點.

仔細觀察各圖中出射光線和入射光線的特點,結合各種透鏡及面鏡的光學特點,找到合適的光學元件.

由圖知,折射光線比入射光線向主光軸靠攏會聚,該透鏡對光線有會聚作用,因此虛線框內的光學元件是凸透鏡.

【例題3】在探究凸透鏡成規律的實驗中,蠟燭、凸透鏡和光屏的位置如圖所示,燭焰在光屏上恰好成一清晰的像,下列說法正確的是( )

A.凸透鏡的焦距可能是8cm

B.圖中凸透鏡成像的特點應用在了照相機上

C.保持透鏡和光屏位置不同,移動蠟燭,燭焰仍可在光屏上成清晰的像

D.保持蠟燭和光屏位置不動,移動凸透鏡,光屏上能成放大清晰的燭焰像

答案:ABD.

解析:本題考查了凸透鏡成像規律及特點的應用,理解凸透鏡成像的規律是關鍵.

(1)(2)當u>2f、f

(3)物距變化時,要想在光屏上得到清晰的像,像距也應該發生變化;

(4)凸透鏡成實像時,若成縮小的像,則像距小于物距;若成放大的像,則像距大于物距.

由圖可知,此時的物距為30cm,物距大于像距,成的是倒立、縮小的實像,其應用是照相機,故B正確;若凸透鏡的焦距為8cm,由圖可知物距u=30cm,大于2倍焦距,像距為20cm,像距位于1倍焦距和2倍焦距之間應,不能滿足要求,故A錯誤;保持透鏡和光屏位置不同,移動蠟燭,此時應移動光屏,燭焰才可能在光屏上成清晰的像,故C錯誤;由圖知,此時像距小于物距,所以在光屏上成倒立、縮小的實像.若將蠟燭和光屏互換位置,此時像距大于物距,根據光路的可逆性,此時應成倒立、放大的實像,故D正確.

【例題4】小明照相,拍了一張以后,他向照相機移近了幾步,再拍一張。如果照相機的位置不變,拍照的人應該()

A.把鏡頭向外拉一些,人像變大;

B.把鏡頭向里縮一些,人像變大;

C.把鏡頭向外拉一些,人像變小;

D.把鏡頭向里縮一些,人像變小。

答案:A

解析:照相機是利用凸透鏡成倒立的、縮小的實像的原理制成的。鏡頭相當于凸透鏡,人或其他被照景物應該在2倍焦距之外,成像在1倍焦距和2倍焦距之間。當小明向照相機移近了幾步,就是物距減小了,那么像距應變大,像也變大。將鏡頭向外拉一些,像距變大,符合要求。

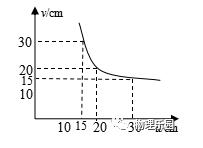

【例題5】如圖所示是某凸透鏡成實像時,像距v和物距u的關系圖像。分析圖像

中有關數據可知()

A.該凸透鏡的焦距為10cm

B.當物距u=30cm時,像距v=15cm

C.物距增大時,像距也增大

D.當物距u=15cm時,成的是縮小的像

答案:A

解析:本題考查凸透鏡成像的規律以及運用圖像給出的信息解決問題的能力。抓住關鍵點,即u=20cm時,v=20cm。這時u=v=2f=20cm,解出f=10cm.收集信息和處理信息能力的試題是今后中考的熱點。是創新能力培養的重要舉措。

A.由圖象可知,u=v=2f=20cm,所以凸透鏡的焦距是10cm,故A正確;

B.當物距u=30cm>2f=20cm時,2f>v>f,即20cm>v>10cm,故B錯誤;

C.凸透鏡成實像時,物距增大時像距減小,故C錯誤;

D.當物距u=15cm,此時2f>u>f,成倒立放大的實像,故D錯誤.

四、與透鏡成像有關的和中考難度一致的精品訓練試題(含答案)

1.蠟燭、凸透鏡、光屏的位置如圖,此時光屏上出現燭焰清晰的像,則像的特點是( )

A.倒立縮小B.倒立等大

C.倒立放大D.正立放大

答案:C.

2.某人只能看清遠處的物體,看不清近處的物體,關于該人的視力情況,下列說法正確的是

A.遠視眼,用凸透鏡矯正

B.遠視眼,用凹透鏡矯正

C.近視眼,用凸透鏡矯正

D.近視眼,用凹透鏡矯正

答案:A.

3.如圖所示,早期照相館里攝影師取景時看到的像是倒立的.有幾位同學對此現象展開了討論( )

甲.將照相機靠近兩位照相的人,可以看到兩位照相人的全身像

乙.調整相機和兩位照相人之間的距離,人像變小時,應減小相機鏡頭和膠片之間的距離

丙.要使人像更亮,必須在兩位照相的人身后進行“補光”

丁.現在的相機利用光學或電子技術,把倒立的像轉變成正立的,便于觀察.

A.甲與乙B.甲與丙

C.乙與丁D.丙與丁

答案:C.

4.小明同學在探究凸透鏡成像成像規律時,用焦距分別為f1、f2的甲、乙兩個凸透鏡進行實驗.先將點燃的蠟燭、透鏡甲和光屏放置在光具坐上,調整后的位置如圖所示,此時在光屏上得到燭焰清晰的像(圖中未標出):再用透鏡乙替換透鏡甲,且保持蠟燭和透鏡的位置不變,將光屏向左移動再次得到燭焰清晰的像.下列判斷正確的是( )

A.圖中光屏上的像是放大的

B.圖中光屏上的像是縮小的

C.f1

D.f1>f2

答案:BD.

5.在做“凸透鏡成像”的實驗中,當蠟燭、凸透鏡和光屏的位置如圖時,在光屏的中央承接到了蠟燭的像。則下列說法正確的是

A.光屏上的像與照相機成的像性質相同

B.若只升高凸透鏡,光屏上的像會向上移動

C.若只將蠟燭向左移動,光屏上還會承接到像

D.若只將凸透鏡向左移動,光屏上還會承接到像

答案:AD.

6.用手機攝像頭掃描二維碼可快速登錄網頁,訪問網絡數據。當手機掃描二維碼時,下列說法正確的是()

A.攝像頭相當于凹透鏡

B.必須保證二維碼位于攝像頭的一倍焦距以外

C.二維碼不是光源

D.二維碼中黑色部分反射光,白色部分吸收光

答案:C

7.如圖所示的光路圖,F是透鏡的焦點。其中正確的光路圖是()

答案:C

8.某班同學在“探究凸透鏡成像規律”的實驗中,記錄并繪制了像到凸透鏡的距離v跟物體到凸透鏡的距離u之間關系的圖象,如圖所示,下列判斷正確的是( )

A.該凸透鏡的焦距是16cm

B.當u=12cm時,在光屏上能得到一個縮小的像

C.當u=20cm時成放大的像.投影儀就是根據這一原理制成的

D.把物體從距凸透鏡12cm處移動到24cm處的過程中,像逐漸變小

答案:D

9.每年6月6日是全國“愛眼日”,今年“愛眼日”的主題是“‘目’浴陽光,預防近視”近視眼的成像示意圖是如圖的 圖,應該佩戴由 透鏡制成的眼鏡來矯正.

答案:乙;凹透.

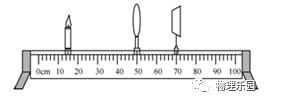

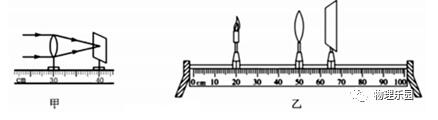

10.在做“探究凸透鏡成像規律“的實驗中

(1)為測出透鏡的焦距,做了如甲圖所示實驗,則透鏡的焦距為 cm.

(2)正確安裝并調節實驗裝置后,各元件位置如圖乙所示,可在光屏上得到一個清晰、倒立、 (選填“放大”“縮小”或“等大”)的實像,生活中的 (選填“照相機”、“投影儀”或“放大鏡”)就是利用這一成像原理制成的;

(3)在乙圖中,若保持凸透鏡的位置不變,將蠟燭與光屏的位置互換,成像情況符合 的原理(選填“照相機”、“投影儀”或“放大鏡”).

答案:(1)10.0;(2)縮小;照相機;(3)投影儀.

歡迎使用手機、平板等移動設備訪問中考網,2025中考一路陪伴同行!>>點擊查看